门联:连璧溢书香,育济世安邦人物;湘中多士气,写经天纬地文章。

连璧书院位于娄底老街(现娄底二小),始建于清乾隆十年(1745)。清光绪二十八年(1902),废科举、办新学,三十二年(1906),连璧书院改“连璧高等小学堂”。1932年3月,连璧高小转办“连璧职业学校”,校长罗绍业。1944年,转为连璧初级中学。1950年改为娄底完全小学。现在的娄底二中由娄底二小初中部发展传承而来。

湘乡上里地域大约在现湘乡市壶天、棋子桥(谷水)、毛田,娄星区(除蛇形山)、涟源市杨市、斗笠山、渡头塘、枫坪、茅塘、白马、荷塘、金石等乡镇。县志记载,清乾隆三年(1738年),湘乡县丞署、巡检司驻地外迁,政务、治安权下放,巡检司由青树坪武障司迁往娄底,承担上里地区的管理。这一状况一直延续至1951年才有所改变。新设立的涟源县,地盘是从湘乡县析出上里地区,合并安化县的南半部。 1977年邵阳地区析出涟源(后改娄底)地区,又划出涟源县所辖娄底区、小碧区、万宝区设立县级娄底市(地域相当清湘乡县神童乡,统辖三十七、三十八、三十九、四十等4个都),1982年娄底地改市,县级娄底市命名为娄星区。

湘乡县首创的涟溪书院中止于明嘉靖年末(1566年),至清康熙年间,东皋、涟滨书院又接上文脉恢复重建起来。但清代湘乡县地广人稀,包括一城三坊四十七都,几乎涟水流域加沩水、涓水一叶,领七十二峰八九衡岳北地。四十八面龙山从极顶与宝庆府邵阳县(现新邵县)划脊而治,杨家滩以远的学子山高路险、河水阻隔,求学极为不便。县宰顺应民声,决定在娄底设立义学再办书院。

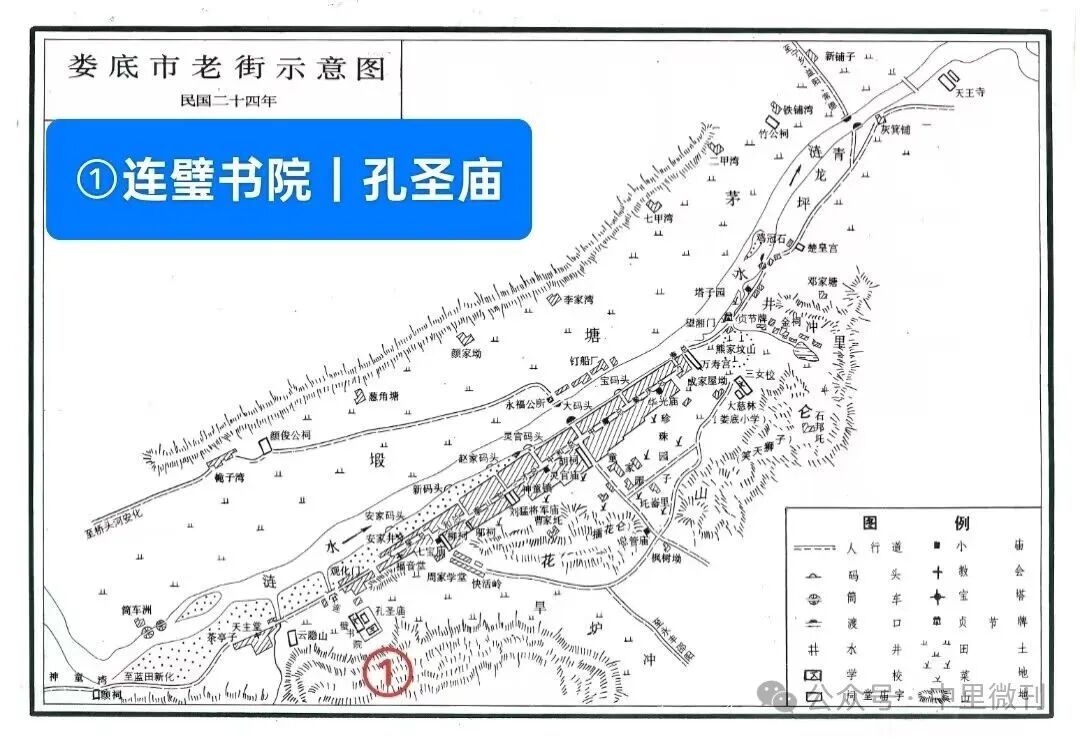

清乾隆十年(1745),与双峰书院同步,知县张天如(念斋)来到娄底,委首事颜又学 彭华翥 刘载道 谢一士 萧谔经办学,地处老街望湘门外现一大桥下游涟水南岸。取名“连璧书院”。“连璧”源自《庄子》“以日月为连璧”的典故。

乾隆二十一年(1756年),谢兴志 颜振泗 王永照 颜广义 萧定元 罗智实公呈知县李世经,允请重修。道光四年,知县胡钧分派首士成为锟 李仁乐 李本敬 陈达敷 颜之卓 彭永典 颜大欣 谢振寅 李问寅 刘元勋 萧定元 刘晖 刘福临 王代榜 陈振翰等鸠捐,将书院迁建到老街观化门处。道光九年举人谢琇偕陈光烈 易纶等呈请,在书院右侧建大成殿(孔庙)。道光二十三年,谢琇 李仁棠 彭永典等鸠捐置学田,首次举办祭孔大礼。咸丰二年,刘象履(号元堂)等鸠捐修葺并增益田亩作学田。咸丰七年,李竹航 彭拙斋 李霜岩鸠捐重修扩建。 同治三年,颜次豪 吴崧生等重修正殿(大成殿)、两侧庑殿,新增钟鼓亭。书院的学田捐赠者有陈显亲10亩(共捐20亩,与陈祠各半),金采芹捐13亩及娄底市长兴门口基地1所。李华轩捐7亩及山地1面。专用于书院基地及圣庙(孔庙)的建造,捐资(以田亩折款)的有罗寅斗兄弟捐5亩、李东岩捐4亩、颜次作捐12亩、陈经元兄弟捐2亩、彭文显父子捐10亩,合计63亩。王振家兄弟叔侄捐田折款214.9千文,傅楚鸣捐田折款69.4千文,计284.3千文铜钱。同治九年李圣思 李方城遗捐山一面。刘以政兄弟叔侄捐娄底市灵拱桥屋1所,王继铭兄弟捐娄底市老岸瓦屋1栋及园土。购置田亩有179亩,地处石脚田、茅塘田、湖峝田、雨寨坳田、岭背底田、大井旁田、书院门首田、新定塅田、株木山田、南阳塅田六丘、高溪田五丘,老书院基地及成景元捐瓦子湾田亩。周春浦捐田及蒋仙槎等十六人合捐谷永铺房屋,四十三都枧埠荡铺房屋均变现开销。

院舍历经办学80多年,日渐倾颓,风吹雨刮进到教室,学校办不下去了。县衙以娄底无力办好书院为由 拟停拨款银(原定每年20两白银)。民众一听说此事,群情激愤,发誓要争一口气,以社会的力量延续连璧书院的香火。这一倡议得到知县胡钧的支持,逐委以邑绅15人为首,随之上十三里人踊跃捐田捐资。有的捐一面山,有的捐几亩水田,有的捐一口水塘,也有捐木料窑砖瓦的,无钱无物可捐的就出劳投工。合议将书院搬迁到上游一里之地观化井之上边重建起来。

这里就是娄底八景“花岭云蒸”、“化井长虹”珠联璧合的接合处。背靠茶亭子,花山两旁溪水池塘阡陌桑梓,田垅之外茂林修竹。观化井位在涟水河岸,形如龟蛇结伴泛出粼粼波光,远看又似金龙取水,滋润万物。这里终年云雾缭绕,如紫光仙界,确是一方形胜。

连璧书院移建告成,谢琇被聘为连璧书院第一任山长,他提笔撰写《移建连璧书院记》,知县巡行前来题写“连璧书院”。也有一说。咸丰年间,刘蓉随朱孙诒、罗泽南办团练并组建湘勇出省援剿太平军,因其弟在湖北战死,离别军营送丧回籍在茶园山居。洽曾国藩父丧也在老家荷叶塘守制,正值江西失利后的低谷期,心情不大好。曾国藩闻讯来上里吊唁湘军阵亡将领,随之在茶园山刘蓉家小住。刘蓉陪同门(师从刘象履)学友兼顶头上司到处走走。在老街曾国藩见连璧书院似曾相识,其建筑规模、院舍结构、院训堂规、教学方法都酷似母校岳麓书院,甚为高兴,欣然提笔写下“连璧书院”四个大字。时任山长颜大登后将曾国藩题匾刻石镶嵌于大门之上。早在道光年间,与刘蓉同为上里的晚生杨昌濬,也是由其推荐到芭蕉山馆拜罗泽南为师,得以童生的身份考中秀才。杨昌濬后期投入湘军立功官至陕甘总督,署福州将军并副都统,赏太子少保衔,加太子太保。

据《湘中教育志》《古镇镜鉴》记述,连璧书院对山长的择定十分严格,必须是在岳麓书院或城南书院学习考取的举人。历任山长有谢琇、颜大登、刘象履、李葆元、李拯仪等。因而连璧书院声名鹊起。

1934年7月,时局动荡,天灾歉收,经费难继,学校不得不于1935年上学期停办。抗日战争时期,湖南省第一师范附小安置于娄底,停闭已久的连璧学校又重新启用。1943年10月,上里人傅善伯、胡刚父等24人,以祖先艰难缔造之基业不宜破坏废弃之见,决议召集十四个乡镇联席会议,倡议创办连璧初级中学。1950年,湘乡县第九区人民政府成立,区政府呈请批准,将湘乡三女校与连璧初中合并。1980年,更名为娄底第二完全小学,办学至今。

连璧书院办在神童故地,就读成才的国之栋梁亦有不少。李希圣十七岁肄业连璧书院,师从颜大登;高中举人而进士入京师部堂,诗文名蜚文坛。罗长裿号申田是白鹭湾人(湘军将领、陶龛居士罗信南第四子,著名教育家罗辀重之父);从学连璧书院,光绪二十一年(1895)乙未科进士入翰林院;历任江苏参谋处督办、驻西藏左参赞兼总参谋;创办了陶龛义学学堂。在小学堂就读的有红军卫生部长姜齐贤,农会委员、中学教师李孝达,及现代教育家傅任敢、法学专家李步云、学者傅治同等。因学校区位冷僻师资生员吃紧,间遇兵匪动乱时断时续,学籍档案已不在本部且遗失严重,尚有众多上里及周边中里、兰田安化名人就读过连璧却难从考证。(简历省略高小高中学历)

在连璧书院出任山长或主讲者有上百人,培养学员上千人。辛亥革命后,娄底附近之举人、秀才尚在世的有几十人,其中研学经史子集、造诣深宏者固然不在少数,但大都寒酸落魄,晚景凄凉。1935年学堂停办后,第二进厅堂楼上满屋的经史子集和教材报刊杂志等各类书籍应有尽有,由于无人管理,匪患战乱社会失序,几千册图书典籍不翼而飞。 直至1949年娄底解放,逐划归湘乡三中接管。至于祭孔崇圣礼器,尚存祭祀器具俎豆、钟、磬、鼎彝(指鼎、簋、尊、壶等器物)等百余件,或铜制铅制,计重五六百斤。学校执事为解决经费紧缺,竟雇民船运往长沙火解成砣出售。

上里地区古属梅山蛮。长期以来王化治理鞭长莫及,匪患直至新中国成立后湘西剿匪完结方迎来新风尚。历有元末明初易华酋首筑领四十八寨堡抗元投明又反。明崇祯十年(1637年)江长子、李大用、李高峰等在老街天王寺聚众起义,兵败被俘残杀且殃及附匪者数百乡民,寺毁人亡。太平天国兴起,会党起事,绿林占山为王,咸丰年初熊聪一、王祥二等聚众公然反抗官府,朱孙诒 罗泽南 王鑫等草创官办团练,保土平乱,以至出省援剿逐成大业让湘勇名震天下。上里历来民风彪悍,少年习武成风,梅山武术快溪水师, 师门有声,杨家滩(快溪、古楼)湘军将帅群的产生莫非如此。自古以来山民青壮只有务农刨食、习武防身一条路,是义学书院下移里都,尚武成风才逐步春风化雨推演为文风蔚起。

崇文重教是湘乡县在全国的一张名片。宋代在湘乡县学宫前立状元坊,专为王容、贺英德所建。娄底贺英德童子试三次殿试第一名,宋理宗皇帝赠诗“京阙人家惊地动,湖南童子破天荒”。张天麟(时任湖南布政史)玉书状元坊诗曰:

尚有遗规在,魁名启后来。殿前批质实,江畔育真才。月冷亭亭影,云荒故故苔。更无王谢燕,重与叠新坏。

山沟沟里出头的神童状元树立了标杆,继而书院科举复兴,促成连璧书院的兴办。一方水土养育一方人,娄底莘莘学子、后起之秀林立于上十三里(都)百寨千村。据不完全统计,至清末科举废除改新学,上里地区的进士、举人竟至近三十人,丝毫不输首里和中里。“氐”“娄”双星齐照神童下凡。正如有一名家所题:连璧溢书香,育 济世安邦人物;湘中多士气,写经天纬地文章。一是荐举状元1人 :贺英德。

二是进士11人:1.彭心鉴。2.谢振定。3.罗国俊。4.成人望。5.谢兴峣。6.谢兴宗,字兰轩。7.成毅,号忍斋。8.曾广渊。9.谢邦监(帮鉴)。10.谢宝鏐。11.李希圣。

三是举人16人:①谢振闾。②谢振宇。③谢振㝉。④颜大登。⑤彭华札。⑥谢琇。⑦刘象履,号元堂。⑧谢兴岐。⑨李光久。⑩李光令。⑪罗申田,名长裿。⑫龚翼星。⑬颜莹。⑭陈利公。⑮周南刚。⑯刘象恒。

来源:中里微刊

作者:彭砥如

编辑:杨志慧